|

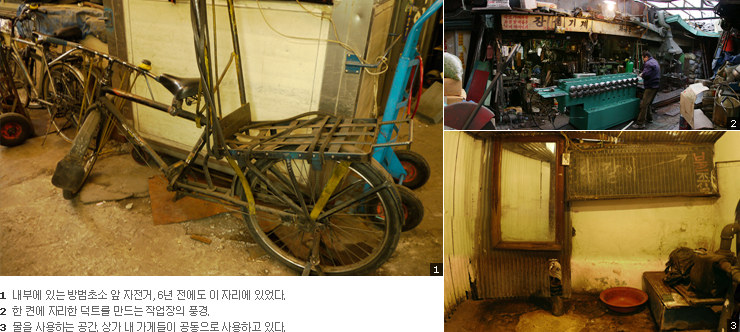

사람들로 넘치는 종로2가, 관철동을 지나 동쪽으로 향하면 건물들의 높이는 급격히 낮아진다.

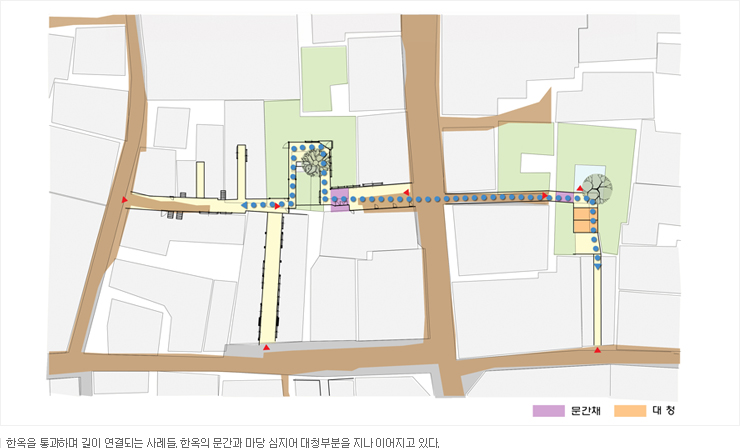

종로 같은 큰길을 따라가지 않고, 그 안의 작은 골목에 들어서면 그 느낌은 더욱 생경한데,

어느 곳에 이르면 마치 한적한 동네를 거닐고 있다는 느낌마저 든다.

도시란 높고 큰 건물들로 이루어져 있을 거라 믿는 사람들에게는,

이 ‘널널한 풍경’은 도무지 이해되기 어려운 것일 수 있다.

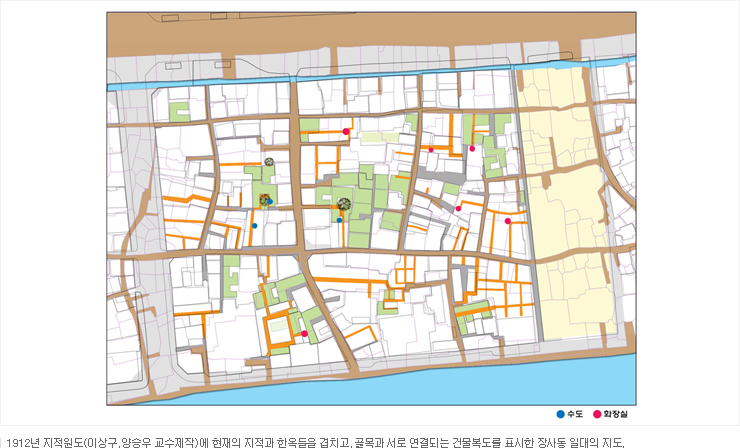

하지만 찬찬히 생각을 더듬어 600년 역사를 지닌 서울의 원래 모습이

크고 작은 동네와 하천 그리고 구불구불한 골목과 길들로 이루어져 있었음을 돌이켜 본다면,

서울 한가운데에서 만나는 이러한 풍경은 무척이나 당연하고 또 그대로 남아 있어 참으로 다행스럽다는 생각이 들곤 한다.

종로와 청계천을 축으로 동서로 길게 펼쳐진 도심 한복판에 마치 좌초된 배처럼 남아있는 거대한 구조물이 있다.

바로 세운상가다.

세계 문화유산 종묘에서 서울의 중심인 남산자락까지

남북으로 뻗은 폭 50m, 길이 1.2 km의 콘크리트 빌딩군은 나중에 더 자세히 다루겠지만

오늘은 그 탄생의 배경만 잠깐 얘기하고 넘어가기로 하자.

제2차 세계대전이 막바지에 이르던 1945년 3월 10일 일본 도쿄에 가해진 미공군 B-29 폭격기의 폭격은 도시를 불바다로 만들며 극심한 피해를 가져왔다.

이에 일본은 공습에 의한 화재로 불이 번지지 못하게 도시공간을 비워

‘소개-疏開’ 하는 도시소개 대강이란 것을 내리고 식민도시 경성에도 19군대의 소개공지와 소개공지대를 고시한다.

대대적으로 급박하게 추진된 이 작업으로, 예부터 내려오던 동네와 집들은 하루아침에 사라지고,

지금의 세운상가 자리는 해방 후에도 커다란 빈터로 있다가, 도시로 몰려든 사람들의 무허가 정착지가 된다.

1960년대 후반, 일명 ‘불도저’라 불리던 김현옥 서울시장에 의해 근대화의 상징처럼 지어지지만,

아주 짧은 전성기를 보내곤 이내 도시의 그늘로 사라지고 만다. (손정목 교수의 [서울 도시계획 이야기] 참조) |